PRIVILÈGES ET BREVETS

La

première mesure concrète visant à protéger les inventeurs fut adoptée en

Espagne par Charles III qui, par un décret royal du 29 novembre 1776,

accorda des “titres de privilège” à ceux qui inventaient ou

introduisaient des machines ou des dispositifs inconnus en Espagne et

dans ses territoires. L’objectif était d’encourager la création de

nouvelles industries, plutôt que de reconnaître la propriété

intellectuelle des inventions. Le “titre de privilège” conférait des

droits d’exploitation exclusifs pour une durée déterminée.

Cette

première mesure, dont j'ignore les résultats hypothétiques dans le

domaine de l'armement portatif, fut suivie de la loi du 2 octobre 1820,

inspirée de la loi française de 1791. Elle reconnaissait le droit de

propriété de l'inventeur sur son œuvre, stipulant dans son premier

article : “Quiconque invente, perfectionne ou introduit une branche

d'activité industrielle a droit à la propriété de celle-ci, pour la

durée et dans les conditions prévues par la présente loi”. Les titres

octroyés étaient définis comme des “certificats d'invention”, mais

l'abrogation de cette loi la même année que son entrée en vigueur rend

son application douteuse.

Par

décret royal du 27 mars 1826, Ferdinand VII reconnut à nouveau la

propriété des inventions par leurs créateurs, tout en renouant avec

l'emploi du terme “privilège” dans les décrets royaux destinés aux

parties intéressées. Ces décrets de “privilège” pouvaient être

“d'invention” si l'invention concernait une nouveauté, ou

“d'introduction” si elle portait sur une invention connue à l'étranger

mais non encore exploitée en Espagne.

Dans

le premier cas, le droit exclusif de fabriquer l'invention pouvait être

demandé pour une durée maximale de quinze ans, tandis que dans le

second, cette durée était réduite à cinq ans.

Ce

décret royal resta en vigueur pendant plus de cinquante ans, intégrant

durant cette période une série de dispositions complémentaires visant à

clarifier les concepts et à établir les exigences. On peut citer, par

exemple, l'Ordonnance royale du 27 juillet 1829, qui précisait que les

“privilèges d'introduction” visaient à protéger les produits fabriqués

localement et non les produits importés, ou encore l'Ordonnance royale

du 11 janvier 1849, qui imposait la démonstration de la mise en œuvre du

privilège “dans un délai d'un an et un jour”. Il est clair que, pour

l'Administration, la préoccupation première n'était pas la perception

des droits de délivrance des décrets royaux – dont le montant, dans le

cas des certificats d'”invention”, augmentait proportionnellement à la

durée demandée –, mais plutôt la fabrication du produit “privilégié” en

Espagne, afin de promouvoir son industrie.

Un

inventeur résidant hors d'Espagne pouvait obtenir un “brevet royal” pour

l'un de ses produits, mais s'il ne parvenait pas à en organiser la

fabrication en Espagne dans le délai imparti, que ce soit en créant une

usine ou en accordant une licence à un fabricant national, il perdait

ses droits. Un inventeur qui n'a pas obtenu de brevet d'invention pour

ses produits ne peut légalement empêcher leur fabrication en Espagne

sans son autorisation, ni empêcher un tiers d'obtenir un brevet de mise

en circulation. Logiquement, la fabrication d'un produit en Espagne sans

dépôt de brevet rend caduque toute tentative ultérieure d'obtention d'un

brevet pour ce produit.

Le

nombre de privilèges demandés durant les cinquante années d'application

du décret royal du 27 mars 1826 s'élevait à 5 009, un chiffre légèrement

supérieur en raison de doublons dans la numérotation de certains

dossiers. Seules six demandes relatives aux armes portatives ou aux

armureries furent déposées entre mars 1826 et avril 1852. Entre avril

1852 et juillet 1878, 128 demandes furent enregistrées : 52 par des

Espagnols et 76 par des inventeurs d'autres nationalités. Seules deux

concernaient les armes blanches.

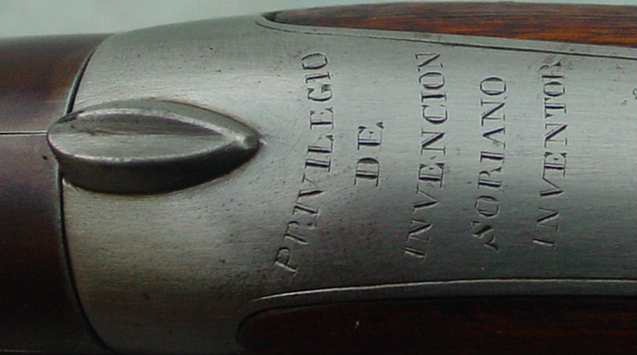

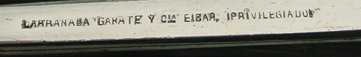

Avec

la loi sur les brevets du 30 juin 1878, la demande de certificats de

“privilège” prit fin et la demande de titres de “brevet” commença.

Cependant, la terminologie précédente était si profondément ancrée que,

jusqu'à la fin du siècle, les termes “privilège” ou “privilégié”

restèrent dans le langage courant comme synonymes de “brevet” ou

“breveté”.

La

nouvelle loi ne mentionnait que les “brevets d'invention”, introduisant

la notion de “nouveauté absolue”, définie comme “ce qui n'est ni connu,

ni établi, ni pratiqué sur le territoire espagnol ou à l'étranger”. Seul

ce qui remplissait cette condition pouvait être breveté. Toutefois, le

texte précisait ensuite : “la durée des brevets pour tout ce qui n'est

pas une invention propre, ou qui, même inventé, n'est pas nouveau, sera

de cinq ans non renouvelables”. De ce fait, l'existence de “brevets

d'introduction” était de facto autorisée, bien que considérés comme des

brevets d'invention d'une durée de cinq ans.

La

durée des brevets d'invention était fixée à 20 ans non renouvelables,

sous réserve du paiement d'une redevance annuelle progressive, de la

mise en œuvre du brevet sur le territoire espagnol dans un délai de deux

ans, et du maintien de cette production de manière continue ou sans

interruption supérieure à un an et un jour. Dans les deux derniers cas,

une prolongation de six mois pouvait être demandée, sur justification.

Parmi

les autres points d'intérêt figuraient l'intitulé de chaque brevet, qui

stipulait : “Brevet d'invention sans garantie de l'État quant à la

nouveauté, l'adéquation ou l'utilité de l'objet auquel il s'applique”,

et le texte de l'article 52 du titre 9, indiquant que “l'action en

poursuite pour usurpation, prévue et punie par le présent titre, ne peut

être engagée par le ministère public que sur plainte de la partie

lésée”.

L'État n'était pas tenu de vérifier si une demande de brevet pouvait

porter atteinte aux droits d'un autre brevet existant, ni de garantir

que le produit breveté procurerait l'avantage escompté par son

inventeur, ni d'engager des poursuites contre ceux qui ne respectaient

pas les droits conférés par un brevet sans plainte préalable de la

partie s'estimant victime de son usurpation.

Il

devint donc nécessaire de fournir des informations sur les brevets

délivrés. La nouvelle loi instaura ainsi la publication trimestrielle,

dans la Gazette de Madrid, des brevets accordés durant cette période,

“avec une description claire de leur objet”. Cette pratique se

poursuivit jusqu'à l'adhésion de l'Espagne à la Convention

internationale pour la protection de la propriété industrielle, signée à

Paris le 20 mars 1883, qui imposait la publication périodique d'une

liste officielle des brevets délivrés. Cependant, ce n'est qu'en 1886

que fut décrétée la création du Bulletin officiel de la propriété

intellectuelle et industrielle, qui, à partir de 1904, devint

exclusivement le Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

Auparavant, le 16 mai 1902, une nouvelle loi sur les brevets avait été

promulguée, révisant la précédente. Cette nouvelle loi définissait

clairement, sans ambiguïté, les “brevets d'introduction”, destinés aux

produits non exploités nationalement et non couverts par un brevet

espagnol, et les “certificats d'addition”, pouvant être obtenus par le

titulaire d'un brevet d'invention modifiant ou améliorant celui-ci. Un

inventeur ayant breveté un produit hors d'Espagne disposait d'un an pour

déposer une demande de brevet espagnol. Passé ce délai, toute personne

pouvait demander un brevet d'introduction pour son invention en Espagne.

La mise en œuvre de l'invention brevetée devait être démontrée dans un

délai de “moins de trois ans”. Ceux qui ne disposaient pas des moyens de

le faire dans ce délai pouvaient le prolonger en annonçant publiquement

leur volonté d'accorder une licence à toute personne qui en ferait la

demande.

Certains inventeurs étrangers n'avaient aucune intention de s'installer

en Espagne, ni de concéder des licences. Leur objectif, en obtenant des

brevets, était de retarder autant que possible le démarrage d'une

production nationale susceptible de concurrencer leurs fabrications

étrangères.

Un

décret-loi royal du 26 juillet 1920 relatif à la propriété industrielle,

révisé en 1930, a donné naissance au “Statut sur la propriété

industrielle”, qui a servi de base à la législation ultérieure en la

matière.

Juan Luis Calvó – Janvier 2008

Bibliographie:

“Tratado de Derecho Industrial”, H. Baylos Corroza, Madrid 1978

“La

Industria Armera Nacional, 1830 – 1940. Fábricas, Privilegios, Patentes

y Marcas”, Juan L. Calvó, Eibar, 1997