Garde corps du Roy - Manufacture Royale de Maubeuge

Arme attribuée à la 1er compagnie dit " DE NOUAILLES " ( chef de corps et 5ièm duc de Nouailles ), compagnie composée de soldats écossais fondée en 1423 sous Charles VII.

Mécanisme parfait avec beaux cliquetis.

Jointure de la batterie rabattue sur bassinet parfaite.

Très beau bois en noyer blond zébré de Grenoble avec poinçon.

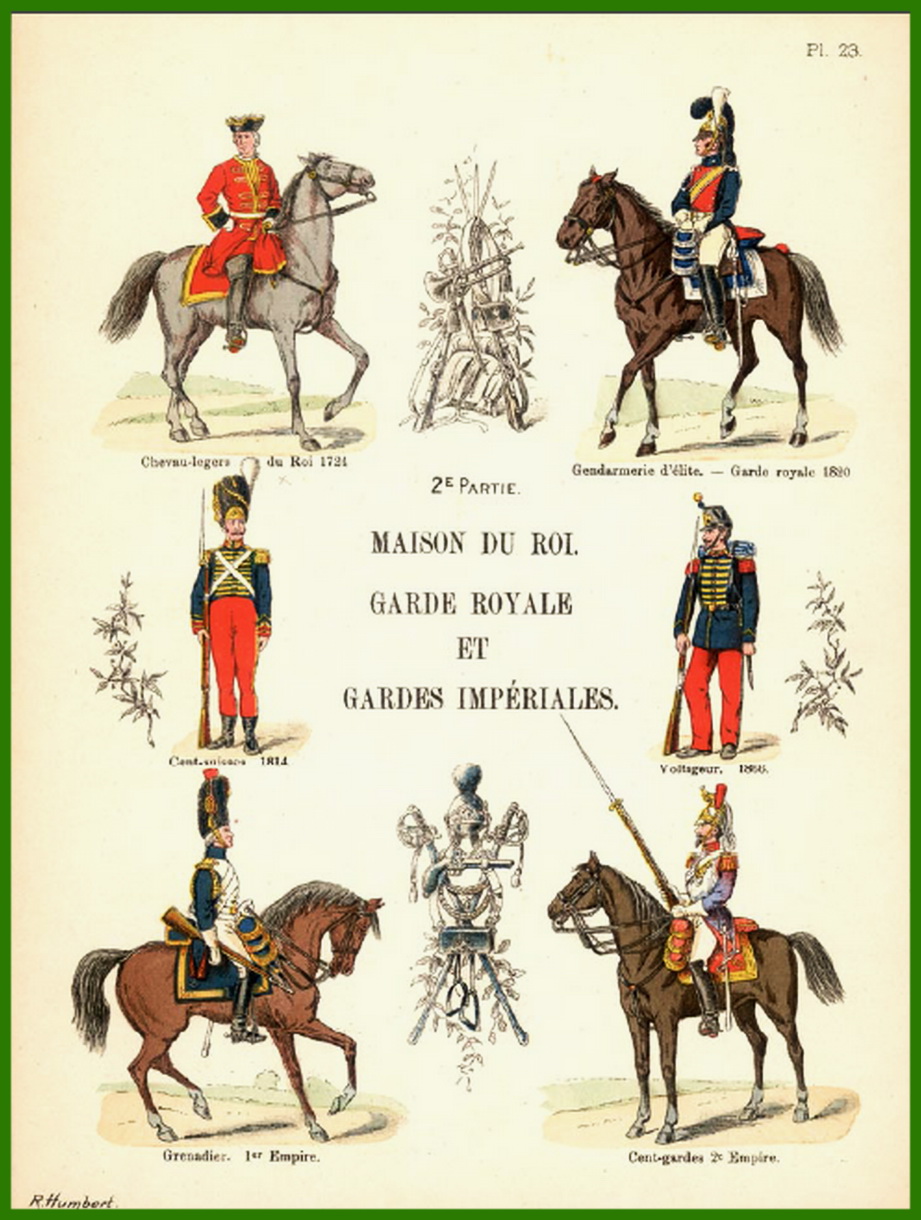

Les gardes du

corps sont un corps de cavalerie de la Maison militaire du roi de France, sous

l'Ancien Régime et la Restauration française.

Composée de 1re

compagnie (Cie écossaise)

2e compagnie (1re

Cie française)

3e compagnie (2e

Cie française)

4e compagnie (3e

Cie française)

Devise "Erit haec

quoque cognita monstris" "Nec pluribus impar"

Garde du corps de

Louis XVI :

Un peu d'Histoire

La première unité

des gardes du corps est la garde écossaise créée par le roi Charles VII vers

1423. Cette unité est composée de soldats écossais portant le titre d’archers du

corps du roi. Le terme d'archer désigne à l'époque un cavalier légèrement armé,

à la différence des gens d'armes ou cavaliers cuirassés. Louis XI adjoignit à

cette garde deux compagnies d'archers français. Une quatrième compagnie est

créée par François Ier en 1515. Dès cette époque, la compagnie écossaise compte

plus de Français que d'Écossais.

Les quatre

compagnies de gardes du corps — ce terme supplantant au XVIe siècle celui

d'archer du corps — n'ont toutefois aucun lien entre elles. Elles sont dirigées

par des capitaines différents, souvent de haut rang. La compagnie écossaise est

ainsi souvent commandée par des membres de la famille royale d'Écosse, les

compagnies françaises par des maréchaux de France.

En 1664, Louis XIV

dote les gardes du corps d'un état-major commun.

Les gardes du

corps sont supprimés en 1791. Nombre d'entre eux participent à la

contre-révolution. Le corps est rétabli en 1814, mais définitivement supprimé en

1830.

Le recrutement et les

fonctions

Benoît

Defauconpret dans son ouvrage Les preuves de noblesse au XVIIIe siècle dit ceci

:

"Le recrutement

des gardes du corps se fait très majoritairement par cooptation, les candidats

étant présentés par des officiers, bas officiers ou gardes de la compagnie. Il

faut être né sujet du roi, ancien catholique, de bonnes mœurs, bien fait et

mesurant au moins cinq pieds cinq pouces. La solde ne suffit pas à l'entretien,

et il faut disposer de quelques revenus. (...). Un garde du corps ne peut servir

auprès du roi avant d'avoir un an de réception et de service au quartier.

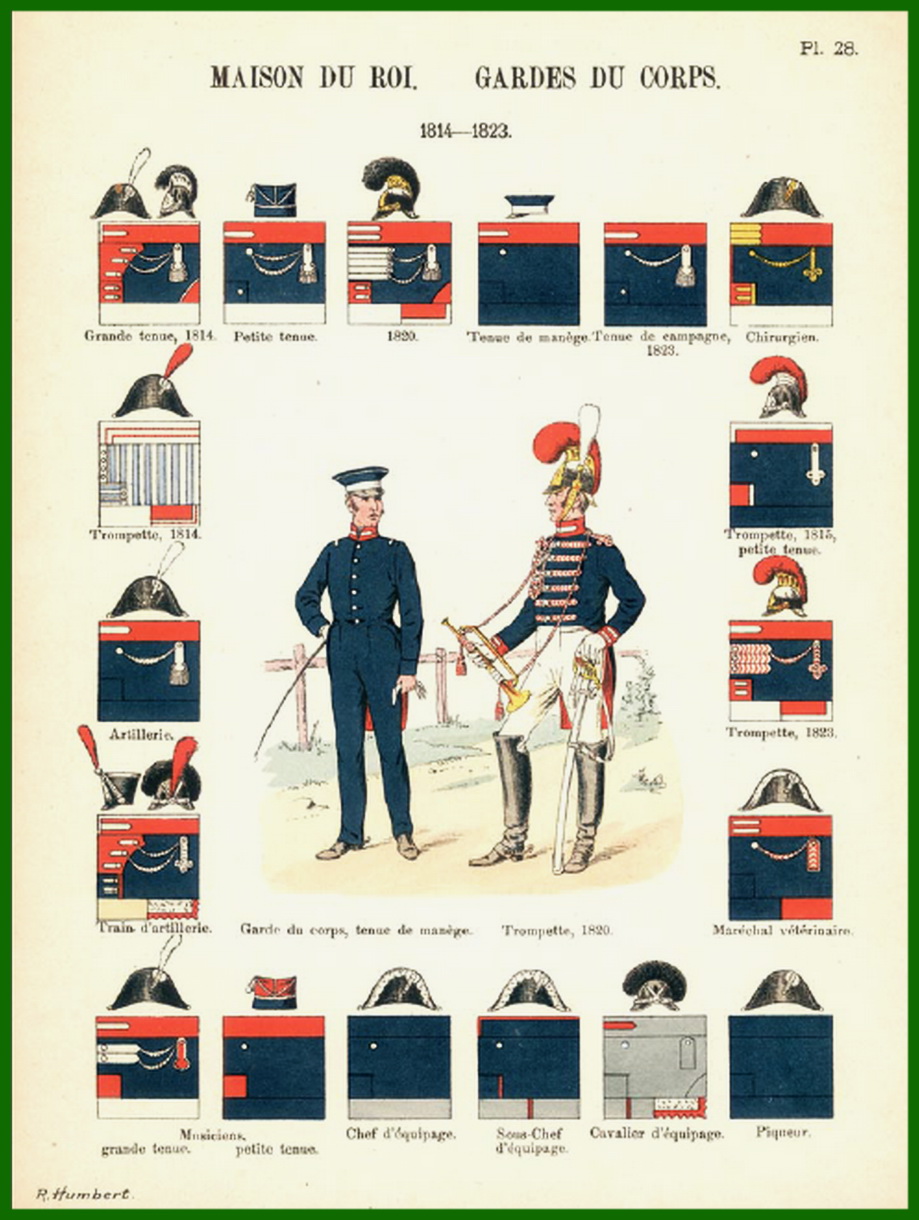

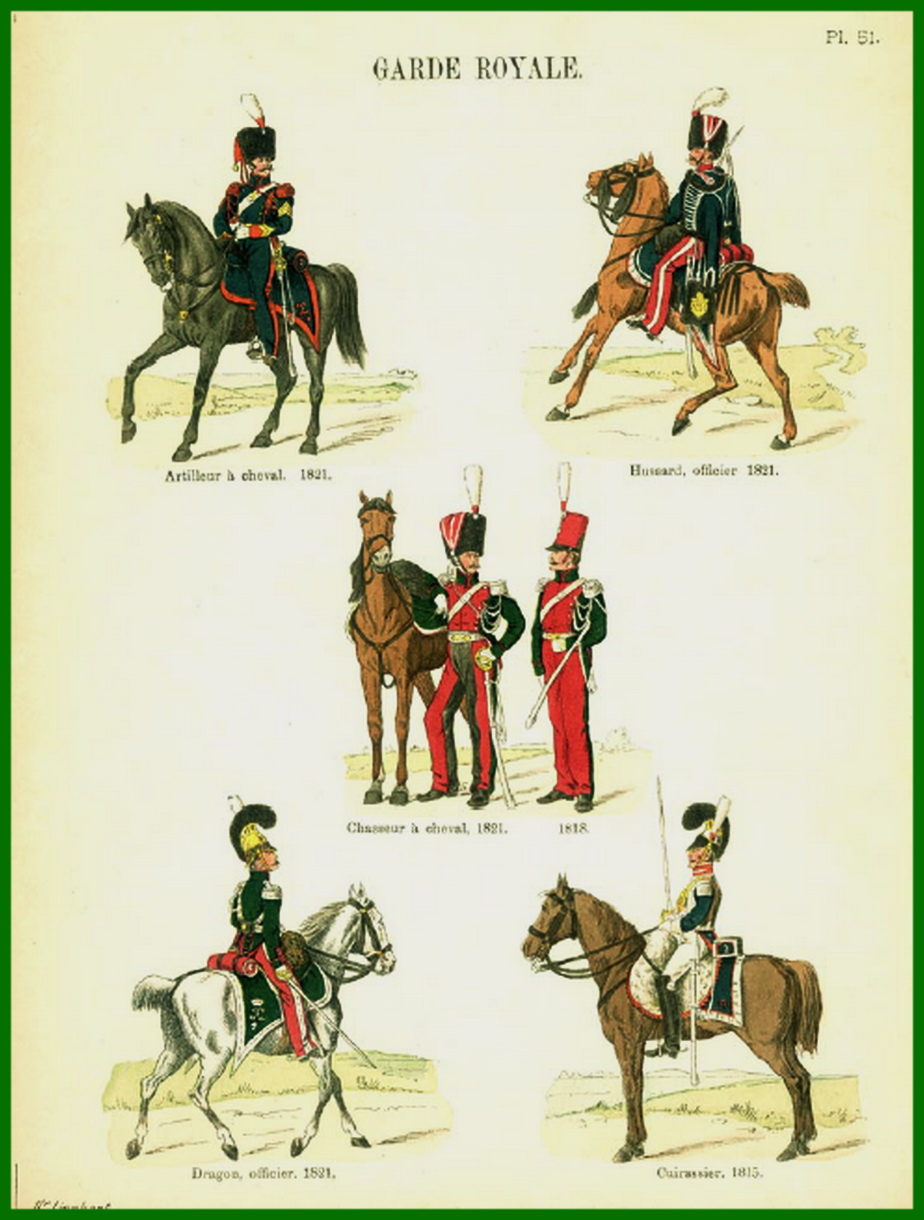

Les gardes du

corps - vêtus de bleu, veste, culotte et bas rouges, le tout galonné d'argent -

"servaient par quartiers, et pendant leurs trois mois (...) passaient

alternativement une semaine au château, une à l'hôtel pour les chasses, et la

troisième où ils voulaient. Ainsi, cent gardes du corps et quelques centaines de

Suisses formaient toute la défense du palais ". Leur service consistait " à

monter la garde aux portes des appartements, à prendre les armes quand les

princes passaient, à garnir la chapelle pendant la messe et à escorter les

dîners de la famille royale". Ils sont la protection rapprochée du prince.

Avec les

Cent-Suisses, les gardes du corps veillent sur le roi à l'intérieur de son

palais. Ils assurent la garde des portes du palais la nuit. Dans un déplacement

ou une bataille, ils se tiennent à la droite du souverain.

Dans la compagnie

écossaise sont choisis vingt-quatre gardes parmi les plus anciens, qui portent

le titre de gardes de la manche. Ils sont chargés d'escorter la personne du roi

en permanence. Parmi les gardes de la manche, on distingue encore six gardes

écossais, chargés des mêmes fonctions lors de cérémonies exceptionnelles telles

que sacre ou mariage. Les gardes de la manche se distinguent par le port d'un

hoqueton, sorte de casaque blanche brodée d'or portée par-dessus leur uniforme.

Ils assurent également la garde du corps du souverain défunt et sa mise en

bière.

Privilèges

Les gardes du roi

occupent le premier rang de la Maison militaire du roi, devant les chevau-légers

et les gendarmes de la garde.

De par leur place

près du roi, l'accès aux compagnies de gardes du corps est un privilège envié.

Jusqu'au règne de Louis XIV, les places de gardes du corps sont vendues par les

capitaines des quatre compagnies. Le roi-soleil met fin à ce privilège en 1664.

Il s'attache à faire des gardes du corps une troupe d'élite en y intégrant les

meilleurs éléments des régiments de cavalerie de ligne. Les gardes bénéficient

de privilèges de noblesse à titre viager. Le rang de garde du corps équivaut à

celui de sous-lieutenant de cavalerie et au bout de 15 à 20 ans de service à

celui de capitaine de cavalerie.

Quartiers

À Versailles, les

gardes du corps du roi sont logés entre la rue de l'Orangerie et l'avenue de

Sceaux. Ils ont également des garnisons à l'extérieur de Versailles :

Saint-Germain, Chartres et Beauvais.

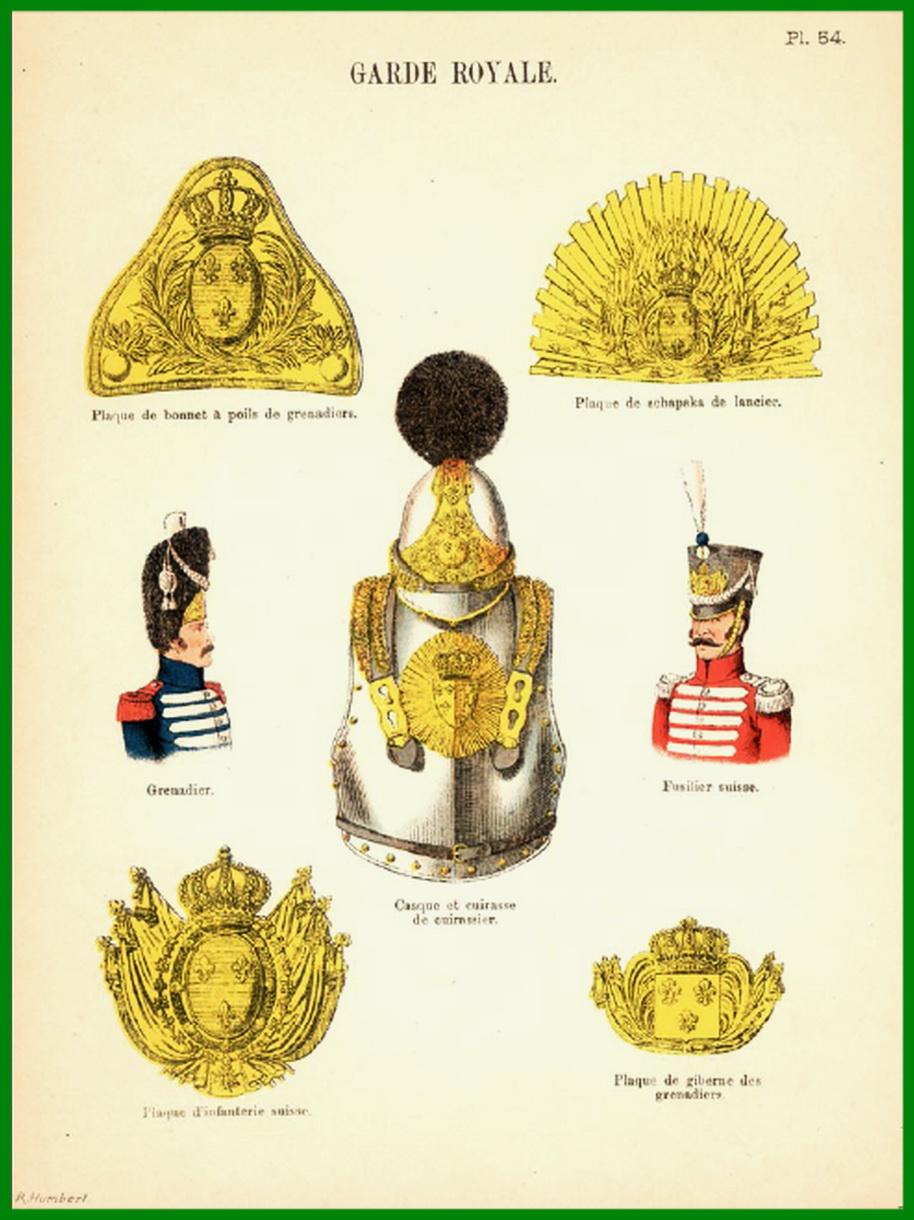

Insignes

Les gardes portent

un habit bleu sur une veste, des culottes et des bas rouges. Cet uniforme leur

vaut le surnom de Maison bleue du roi. Ils sont en effet l'un des seuls corps de

la maison militaire du roi de France à porter le bleu comme couleur principale.

Les gardes du

corps du roi ont d'abord pour devise :

Erit haec quoque

cognita monstris (On les reconnaîtra, eux aussi, à leurs actions d'éclat), puis

au temps du roi Louis XIV, Nec pluribus impar (À nul comparable (le soleil)).

Sur leurs épées,

on peut lire l'inscription : Vive le Roy.

Deux bâtons

d'ébène à pomme d'ivoire en sautoir.

D'un point de vue

héraldique, les capitaines, chefs de corps des compagnies, pouvaient poser leur

écu sur deux bâtons d'ébène à pomme d'ivoire disposés en sautoir.

Combats et

batailles

1740-1748 : Guerre

de Succession d'Autriche

1745 : 11

mai Bataille de Fontenoy

Organisation

Le nombre de

gardes du corps augmente entre le règne de François Ier et celui de Louis XIV de

400 à 1 600 hommes. Au XVIIIe siècle, l'effectif se stabilise autour de 1 500

hommes.

En 1737, chaque

compagnie compte 320 hommes, organisés en deux escadrons et six brigades.

1re compagnie (Cie

écossaise)

Article connexe :

Garde écossaise.

1re compagnie

Étendard de la 1er

Cie française des Gardes du corps du roi

Période 1440 –

Licenciée le 11 août 1830

Fait partie de

Corps des Gardes du corps du roi

Composée de Gardes

de la manche

Ancienne

dénomination Garde écossaise

Surnom Cie

écossaise

Couleurs Blanc et

or

Capitaines/Chefs

de corps

1758-1791 : Jean-Paul de Noailles (1739-1824), 2e duc d'Ayen, 5e duc de Noailles, fils du précédent ;

Quand

on veut on peut,

quand on le peut on le doit

On vous pardonnera peut être d'avoir été battu,

jamais d'avoir été surpris.

N A P O L E O N 1 er CONSUL

(1769-1821)

Vive

l'Empire, Vive la France.

" On peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus "

Cette formule de Talleyrand n'est pas seulement une boutade, elle démontre

l'importance de cette arme -apparue au XVI ème siècles -lors des guerres du

premier Empire

Au combat la balle est folle, la baïonnette est sage.

@glt08

†

Manufacture royale de Maubeuge

Pistolet réglementaire français de gendarmerie maritime modèle 1822 à crochet de ceinture.

Dans sa conception générale, ce pistolet est identique au modèle de gendarmerie 1822 silex classique, mais il est doté d'une contre platine spécifique disposant d'une "oreille", ainsi que d'un long crochet de ceinture également à "oreille". La contre platine dispose d'un trou au niveau de la dite "oreille", dans lequel vient se loger un ergot du crochet de ceinture, l'empêchant ainsi de pivoter.

Platine: à corps rond puis plat. Chien à corps rond "à coeur". Crête de chien courte. Bassinet en laiton avec pare feu. Batterie à léger retroussis supérieur.

(N.B. le léger retroussis et un bassinet plus profond d'environ 1 mm sont les seules différences entre le modèle 1816 et le modèle 1822).

Marquage: Mre Rle de Maubeuge en cursives. Poinçon B de Blanchart P. 2è contrôleur de 1825 à 1836.

Canon: à cinq pans puis rond.

Marquages: Mle 1822 sur la queue de culasse. A droite: 1836 (millésime de fabrication) et MR (pour manufacture royale).

(N.B. 1836 est la dernière année de fonctionnement de la manufacture de Maubeuge).

A gauche: Poinçons B pour Blanchart et M (Movet premier contrôleur de 1825 à 1836 ou Merley réviseur de 1817 à 1836 ??).

Garnitures: toutes en fer. Calotte en bec de corbin fixée par deux vis. Pas de bride de crosse. Contre platine plate en S. Embouchoir fixé latéralement à la contre platine. Pontet fixé à vis à l'avant et crochet à l'arrière.

Marquages: sur toutes les pièces L (Levent réviseur de 1828 à 1836) et D (Dombret contrôleur de deuxième classe de 1826 à 1836).

Monture en noyer foncé, à fût court. Baguette en tête de clou.

Gribeauval

Manufacture royale de Maubeuge